更新日:2024.04.01

投稿日:

収集した戸籍に記載ミスがあり手続きに時間を要したケース

不動産の相続登記のご相談

【状況】

お母様が亡くなり、相続人は配偶者である父と子が3人。

今回のご相談者は長男の方でした。

戸籍の記載ミスを発見し修正を依頼

【提案・実施】

母名義の土地は、4人の話し合いによりご相談者が取得することになっていました。

戸籍の収集をはじめたところ、転籍前後の本籍地の記載に整合性が取れませんでした。

それぞれの市役所に問い合わせたところ、一方の役所の記載ミスであることが判明。

ご相談者に記載ミスの修正により手続きに時間がかかる旨ご連絡し、役所に修正を依頼しました。

無事に遺産分割協議書の作成が完了!

【結果】

無事修正が終わり、当事務所が遺産分割協議書を作成。押印頂き登記終了。

ポイント

まれに役所による戸籍の記載ミスがあります。

相続手続きの専門家である当司法書士事務所にご依頼いただくことで、法務局提出前に記載ミスや不備に気付き、修正依頼をすることによって、スムーズに手続きを終えることができます。

戸籍収集はご自身でやるととても大変です!

相続が発生したら戸籍謄本の請求が必要です

パスポートの発給申請の際や本籍地以外の市区町村に婚姻届を提出する際等に戸籍謄本を取り寄せた経験がある方もいらっしゃるかと思います。

相続が発生した際にも、戸籍謄本の請求が必要です。

相続が発生した際には、誰が遺産を相続する権利があるのかを確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査する必要があります。

また、相続手続きを行う場合、様々な場面で「戸籍」が必要となりますので、相続が発生したらまずは初めにやらなくてはなりません。

戸籍とは

「戸籍(こせき)」とは、生まれたこと、結婚したこと、また亡くなったことまで、個人の一生が記録されている身分証明書のことです。

戸籍には以下の内容が記載されていて、市区町村単位で管理されているものです。

【戸籍の記載内容】

・氏名

・出生年月日

・戸籍に入った原因、年月日

・実父母の氏名及び実父母との続柄

・養子である場合は、養親の氏名及び養親との続柄

・夫婦については、夫または妻である旨

・他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示

・その他命令で定める事項

どのような順序で戸籍を収集していけばよいのか

1.現在の本籍地で戸籍謄本を請求する(郵送でも可能)

被相続人(亡くなった方)の戸籍を収集していく場合、死亡時の戸籍から遡って取得していくことが一般的です。

よって、死亡時の本籍地の役所に戸籍の請求をします。

被相続人の本籍地の市区町村の役場に行く、または郵送してもらい戸籍を請求します。

直接役所に出向いて請求する方法

被相続人の本籍地の市区町村の役場に行き、窓口で申請する場合には、事前に電話しておくとスムーズに受け取ることができます。

【窓口で申請する際に用意するもの】

・印鑑(認印でOK)

・請求者の本人確認書類 (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)など)

郵送で取り寄せる方法

被相続人の本籍地の市区町村が遠方の場合など、直接役所に出向くことが難しい場合、郵便での請求・取り寄せが可能です。

郵便での請求・取り寄せの場合は役所宛に、下記の必要書類を揃えて送付します。(送付先の住所は役所のホームページなどで確認ができます。)

【郵便で請求・取り寄せる際に用意するもの】

・請求書(請求書は、戸籍謄本の申請書のフォーマットを役所のホームページからダウンロードができるので、印刷して記入をします。)

・本人確認書類の写し(代理人が請求する場合は代理人のもの)

・手数料(手数料分の定額小為替を郵便局で用意します)

・切手を貼った返信用封筒(返信用封筒の宛名に、自分の住所と名前を書いておきます。)

・委任状(代理人が請求する場合のみ)

2.被相続人の戸籍を確認して、出生から死亡までの戸籍をすべて取得

戸籍を取得したら、被相続人(亡くなった方)の死亡時から出生時までの戸籍をすべて収集していきます。

出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。

また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。

本籍地が不明の場合、住民票から探していきますが死亡届を出してしまうと住民登録が抹消されており、「住民票の除票」を「本籍地表示あり」で取り寄せ、住民票の除票は死亡時の住所で確認します。

上記の通り、戸籍を収集するだけでもかなりの時間と労力がかかることもあります。

3.本籍地が移転していた場合、全ての役所から戸籍謄本を取得

被相続人が、婚姻により居住地を変わった場合や引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動していることも多数あります。

4.相続人の確定

相続するにあたり相続人の確定が必要になります。

相続には、法定相続人というものが定められており、相続順位に従い法定相続人を定める作業は専門的な知識が必要になります。

もし、法定相続人の抜け漏れがあった場合は、相続完了後でも相続を一からやり直さなければいけないのです。

不動産や預金などの相続財産は法律で定められた相続人のみが相続できます。(遺言書がある場合を除く)

代襲相続や数次相続が発生している場合、その関係性を示す戸籍もすべて必要となります。

5.相続人全員の戸籍と必要書類を収集

戸籍収集の目的は被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて揃えて、相続人を確定させることにあります。

相続人を確定するにはさらに相続人全員分の戸籍を取得する必要があります。

また、住所確認のための書類として、被相続人と相続人の戸籍の附票や住民票を取得する必要がある場合もございます。

不動産の名義変更を行う際や、銀行からの預金引き出しを行う際には、相続人全員の現在の戸籍も必要となり、相続人全員分が揃っていないと手続きを進める事ができません。

また、戸籍の附票や住民票を必要とする場合もあるので、その手間は何倍にも膨れ上がります。

戸籍の収集が完了すると様々な相続手続きができるようになります

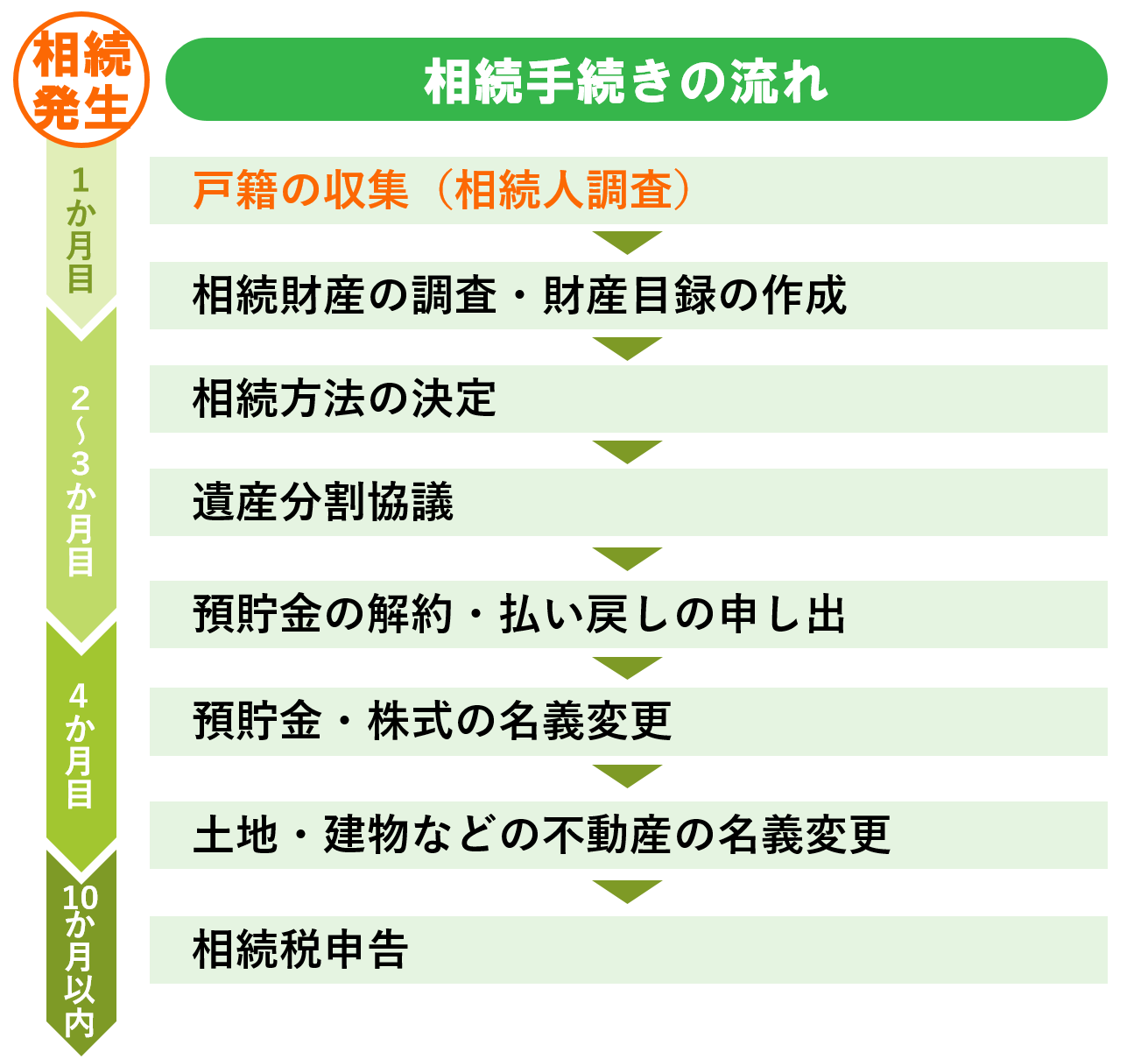

戸籍の収集は相続手続きにおいて、最初にやるべきことであり、戸籍の収集が完了すると下記の相続手続きに進む必要があります。

戸籍の収集だけでも大変ですが、その他の相続手続きもとても煩雑です。

下記では、戸籍収集が終わった後に行うべき相続手続きについてまとめております。

①相続関係説明図の作成

相続関係説明図とは、亡くなった方の遺産を相続する相続人が誰なのかをわかりやすく図にまとめたものです。

不動産の相続登記を申請する場合は「相続関係説明図」を利用します。

戸籍を不動産登記申請の際に提出してしまうと、再度戸籍を収集しなければなりません。

この場合、相続関係説明図を添付することで、戸籍の原本還付を受けることができます。

②財産目録の作成

財産目録とは、財産の一覧表のことです。

現金や預貯金、不動産といったプラスの財産と負債などのマイナスの財産についても一覧にします。

遺産分割協議書を作成する際には、この財産目録を作成しておく必要があり、「相続税対策を正確に検討できる」「遺言内容を詳細に検討できる」「相続人に遺産の全容を知らせることができる」など様々なメリットがあります。

③遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は誰が何を相続するかを記載して、相続人全員が署名と実印で押印して印鑑証明書を添付します。

決まった書式もないため、相続人全員の合意があれば自由に決めることができます。

④銀行解約手続き

凍結されている被相続人の銀行口座の解約手続きを行います。

戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類も合わせて必要になります。

⑤不動産の名義変更(相続登記)

登記申請書を作り、その不動産の管轄の法務局に登記申請をします。

戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類も合わせて必要になります。

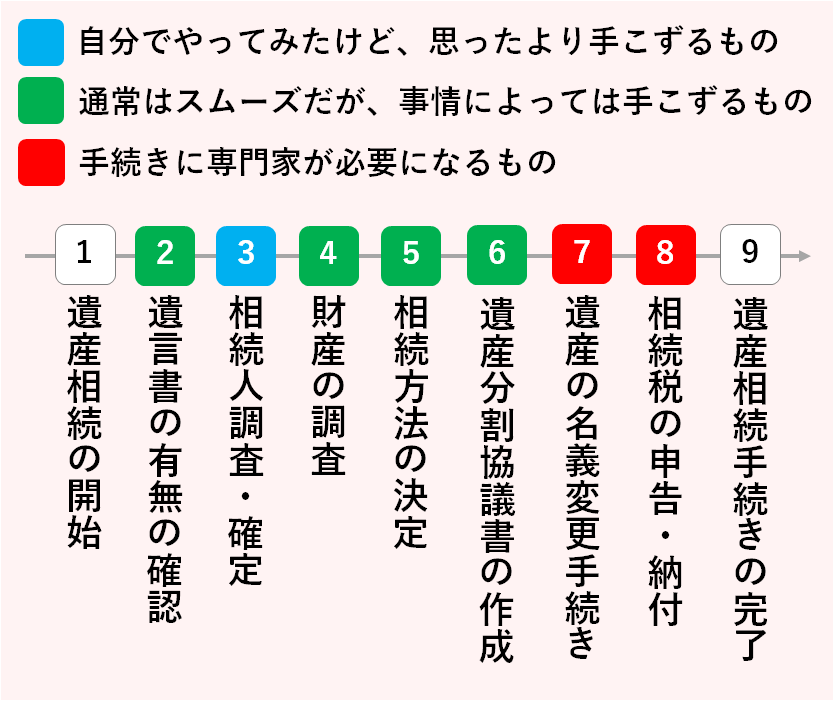

あなたは相続手続きはどの段階でお困りですか?

遺産相続の流れと「”つまずき”ポイント」

当事務所では、累計1,000件以上の相続サポートをさせていただきましたが、この中で、「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」「手続きに専門家が必要になるもの」等々、様々な「”つまずき”ポイント」が分かってきました。

これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。

相続の手続は、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘り、代表的なものだけでも90種類以上あると言われています。

相続手続きの方法が分からない、平日忙しくてなかなか時間が取れないという方もいらっしゃると思います。

当事務所では、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けする「相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)」のサービスを承っておりますので、相続に関して不安な事がある方は、無料相談をご利用ください。

札幌にお住まいの方の相続・遺言の無料相談実施中!

札幌で相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-945-510になります。お気軽にご相談ください。

司法書士法人いとう事務所はこんな事務所です!

当事務所は札幌市の大通駅近くの司法書士事務所です。相続や遺言・不動産登記を中心に、年間500件以上のお客様からご愛願いただいております。

当事務所は札幌市の大通駅近くの司法書士事務所です。相続や遺言・不動産登記を中心に、年間500件以上のお客様からご愛願いただいております。

当事務所は明るく落ち着いた雰囲気の事務所ですので、相続や遺言などのお悩み事がございましたらどうぞお気軽にご相談ください。

無料相談予約受付:0120-945-510 (平日:9:00~17:00)