2021年2月25日の『ontona』に掲載いただきました! | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応

当相談室の代表司法書士である伊藤みゆきより、

遺言書についてお話させていただきました。

以下に当てはまる場合は遺言書の作成をおすすめいたします。

遺言書を作成した方がよい場合

・子どものいない夫婦

・生涯独身で、老後は特定の相続人に世話になった

・離婚後独身で、子どもは元の配偶者と暮らしている

・離婚、再婚し、相続人は元の配偶者との子どもと今の配偶者

・相続人の中に、認知症の人や知的・精神障害者がいる

・2世帯住宅を親子で共有したり、親の土地に子どもが家を建てた

当相談室では遺言書作成に関するサポートをしております。

一度専門家にご相談ください。

以下、新聞記事全文

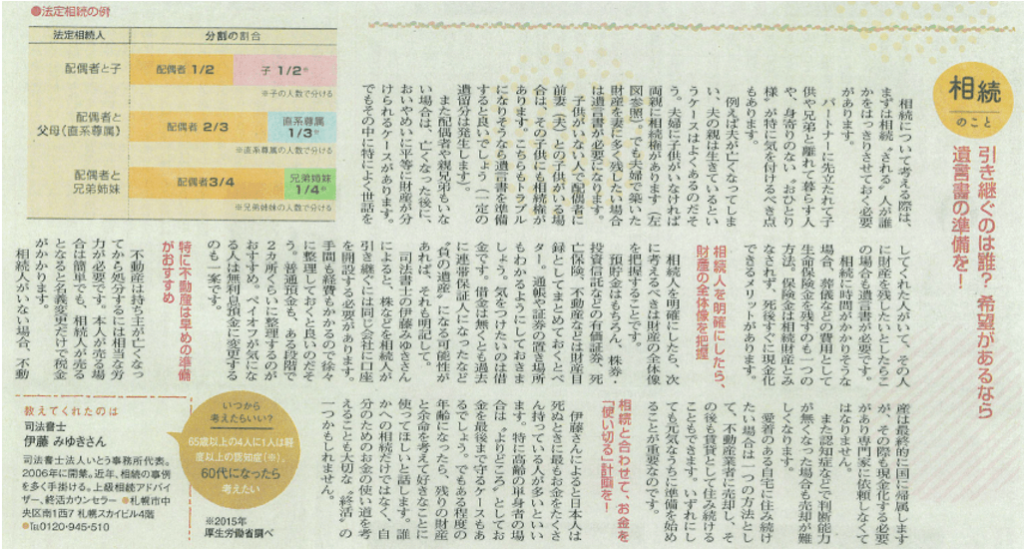

相続を引き継ぐのは誰?希望があるなら遺言書準備を!

相続について考える際は、まずは相続”される”人が誰かをはっきりさせておく必要があります。

パートナーに先立たれて子供や兄弟と離れて暮らす人や、身寄りのない”おひとり様”が特に気を付けるべき点もあります。

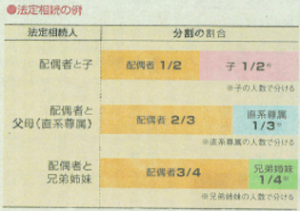

例えば夫が亡くなってしまい、夫の親は生きているというケースはよくあるのだそう。夫婦に子供がいなければ両親に相続権があります(図参照)。

でも夫婦で築いた財産を妻に多く残したい場合は遺言書が必要になります。

子供がいない人で配偶者に前妻(夫)との子供がいる場合は、その子供にも相続権があります。こちらもトラブルになりそうなら遺言書を準備すると良いでしょう(一定の遺留分は発生します)。

また配偶者や親兄弟もいない場合は、亡くなった後に、おいやめいに平等に財産が分けられるケースがよくあります。でもその中に特によく世話をしてくれた人がいて、その人に財産を残したいとしたらこの場合も遺言書が必要です。

相続に時間がかかりそうな場合、葬儀などの費用として生命保険金を残すのも一つの方法。保険金は相続財産とみなされず、死後すぐに現金化できるメリットがあります。

相続人を明確にしたら、財産の全体像を把握

相続人を明確にしたら、次に考えるべきは財産の全体像を把握することです。預貯金はもちろん、株券・投資信託などの有価証券、死亡保険、不動産などは財産目録としてまとめておくとベター。通帳や証券の置き場所もわかるようにしておきましょう。気を付けたいのは借金です。借金はなくとも過去に連帯保証人になったなど”負の遺産”になる可能性があれば、それも明記して。

司法書士の伊藤みゆきさんによると、株などを相続人が引き継ぐには同じ会社に口座を開設する必要があります。手間も経費もかかるので徐々に整理しておくと良いのだそう。普通預金も、ある段階で2ヶ所くらいに整理するのがおすすめ。ペイオフが気になる人は無利息預金に変更するのも一案です。

特に不動産は早めの準備がおすすめ

不動産は持ち主が亡くなってから処分するには相当な力が必要です。本人が売る場合は簡単でも、相続人が売るとなると名義変更だけで税金がかかります。

相続人がいない場合、不動産は最終的に国に帰属しますが、その際も現金化する必要があり専門家に依頼しなくてはなりません。

また認知症などで判断能力が無くなった場合も売却が難しくなります。

愛着のある自宅に住み続けたい場合は一つの方法として、不動産業者に売却し、その後も賃貸として住み続けることもできます。いずれにしても元気なうちに準備を始めることが重要なのです。

相続と合わせて、お金を「使い切る」計画を!

伊藤さんによると日本人は死ぬときに最もお金をたくさん持っている人が多いといいます。特に高齢の単身者の場合は、”よりどころ”としてお金を最後まで守るケースもあるでしょう。でもある程度の年齢になったら、残りの財産と余命を考えて好きなことに使ってほしいと話します。誰かへの相続だけではなく、自分のためのお金の使い方を考えることも大切な”終活”の一つかもしれません。

教えてくれたのは

司法書士

伊藤みゆきさん

司法書士法人いとう事務所代表。

2006年に開業。近年、相続の事例を多く手掛ける。上級アドバイザー、終活カウンセラー。

●札幌市中央区南1条西7丁目20番地1札幌スカイビル4階

●Tel:0210-945-510

この記事を担当した司法書士

司法書士法人いとう事務所

代表

伊藤 みゆき

- 保有資格

司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー

- 専門分野

-

相続・遺言・民事信託・生前贈与

- 経歴

-

司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。